在非洲参与基建多年,不少中企人员都会面临一个共性难题,那就是即便修桥补路建大坝正规配资官网官网,仍难获当地人广泛认可。

与当地业主、工程师沟通时,常陷入“话难听懂,意难传透”的困境,企业想在当地扎根,却总像隔着一层无形的墙。

这一切的核心症结,指向同一个问题,中企在非洲的属地化建设不足,成了制约出海深度的关键短板。

曾有位在非工作3年的中企人员分享过这样的经历,他的英语水平并不弱,学生时代成绩优异,读博期间能用英语撰写论文,国际学术会议上也能与同行顺畅交流。

可一旦与非洲或中东人员用英语开会,便从以往的顺畅交流陷入被动沉默。

会议全程只能故作镇定地倾听,会后需依赖他人的会议纪要才能理清脉络。

这种挫败感持续3年未减,让他真切体会到“并非不愿进步,而是无从发力”的无奈,这并非个例,而是许多中企人员在非沟通的缩影。

转机出现在一次西非马里考察中,马里以法语为官方语言,当地民众还通用本民族的班巴拉语,英语普及率极低。

考察团为这位人员配备了一名在华留过学的马里翻译,尽管翻译的中文水平有限,但只要语速放缓,双方就能高效沟通。

那次与当地政府官员的会议,不仅完成了既定任务,还挖掘出不少预期外的信息。更关键的是,翻译费用与整体考察预算相比微乎其微,却极大提升了沟通效率。

可在非洲的中企运营中,雇佣当地翻译的做法并不普遍。

更多企业倾向于组织语言培训,或从中国员工中挑选“语言尖子生”承担沟通任务。

要知道,连上述英语水平出众的博士都深感沟通吃力,普通驻外员工或管理层面对类似场景,沟通效果可想而知。

最终往往形成“既折磨当地人,又困扰中方员工”的局面,还因沟通不畅导致工作效率大幅下降。

为何有廉价高效的解决方案,中企却不愿选择?

从基层管理视角看,症结在于多重顾虑。

一方面,中非文化差异下,部分中方管理者习惯了管理吃苦耐劳的中国员工,面对工作方式、生活习惯不同的非洲员工时难以适应。

一旦非洲员工表现未达预期,易被贴上负面标签,加剧双方不信任,另一方面,管理者担心雇佣当地翻译会“受制于人”,翻译作为沟通桥梁,若管理不当,可能成为权力寻租的渠道。

若管理者对业务不熟悉、管理能力不足,翻译或借话语权谋私,导致企业损失。

这种忌惮,让不少管理者宁愿从中国高价聘请不熟悉当地情况的翻译,甚至亲自学习陌生语言,也不愿启用当地翻译。

层层顾虑之下,最终形成“语言没学会,翻译不愿雇”的僵局,遇到问题便“摆烂”,将烂摊子留给后续人员。

实则这些问题并非无解,比如多招聘当地翻译,建立职级制度形成内部监督制衡,就能有效防范权力寻租,这是成本低、见效快的管理学常识。

可对被高强度工作压得喘不过气的基层管理者而言,任何额外工作都是负担,他们更倾向于“快干快散、干完回国”,长期属地化建设自然成了“被牺牲的对象”。

从企业上层来看,常简单认为“给基层下达语言学习命令,就能培养出‘非洲通’”,却忽略了实际困难。

若老老实实雇佣翻译,反而被视为“属地化进程滞后”,进一步导致属地化建设被边缘化。

可恰恰是这项“重要但不紧急”的工作,严重拖累了中企在非洲的发展速度。

无数跨国业务的经验证明,“靠属地员工吃饭”才能长久立足。不同文明的差异难以完全弥合,即便在当地生活数十年,外国人也难完全融入。

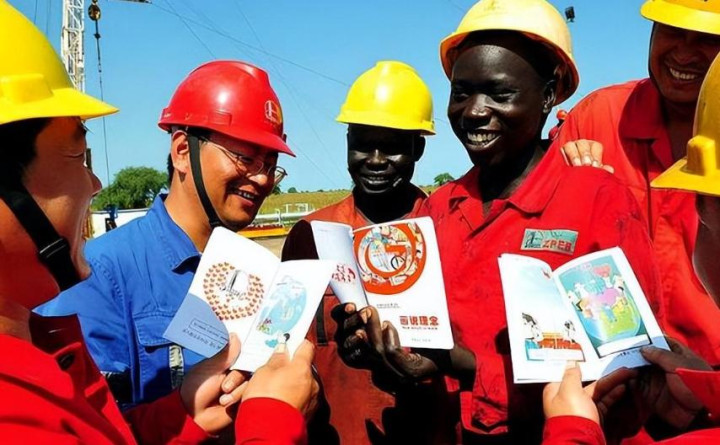

中企若想扎根,必须扩大属地员工规模,向可信赖的属地员工放权,让他们主导一线业务。

在非洲多数国家,普通女佣月薪仅数百元,大学生月薪也只需两三千元,雇佣当地员工不仅成本低,还能显著提升当地人对企业的好感度。

对非洲民众而言,“跟着企业有钱赚、有饭吃”,便会真心希望企业留在当地。同时,科学的管理能在属地员工间形成制衡,增强中方管理者的话语权。

当然,扩大属地雇佣也对中方管理者提出了更高要求,需具备专业素质、属地化人才管理能力,熟悉当地社会、熟练掌握当地语言,才能有效约束和任用属地人才,放心放权给属地高管。

从这个角度看,企业高层重视中方管理者的语言能力和自身素质,思路并无错,只是脱离实际、操之过急,当前多数在非中企仍处于发展初级阶段,业务多集中在产业链中下层,工作繁重、利润率低,且驻外人员尚未形成“认同属地、扎根属地”的文化氛围,心态上更倾向于“赚钱后回国”,对非洲社会和民众缺乏交流欲望。

这种心态下,中企与扎根非洲的欧洲企业形成鲜明对比,欧洲人多因热爱非洲生活而来,视非洲为“第二故乡”,中企人员却常将非洲视为“临时工地”。

两种心态的差异,直接影响企业扎根能力。

眼下,推动属地化建设不能“一步登天”。比如沟通环节,非洲许多国家的民众虽能使用英语、法语,但更习惯本民族语言(如坦桑尼亚的斯瓦西里语、赞比亚的奔巴语),且使用外语时会融入本土口音和语法习惯。

中非人员沟通时,相当于双方都经历“母语→外语”的二次翻译,信息损耗严重。

此时,雇佣当地翻译并非“一劳永逸”,而是借翻译建立严肃高效的沟通机制,为属地化铺路。

类似的务实思路,在产业园建设中也有体现。

当前中非存在信息不对称,中企对非洲投资的安全、人际关系顾虑较多,分散投资难度大。

而产业园模式通过与非洲政府协商划定区域,实现半封闭管理,既能消除投资者顾虑,也让中方员工在熟悉的生活、工作节奏中逐步适应非洲,为后续深度属地化打下基础。

虽从长远看,产业园的半封闭性可能延缓属地化进程,但就当下而言,它能加速中企出海,待规模成型后,自然会有适应力强的企业脱颖而出,在当地开枝散叶。

无论是雇佣当地翻译,还是建设产业园,核心原则都是“尊重现状、务实推进”。

中企在非属地化,无法像经济差距那样快速弥补,需要漫长积累,中方与非洲员工的磨合、对非洲文化的认同、赢得当地社会好感、建立品牌地位,都需一两代人前赴后继的努力,甚至文化层面的深层转变。

我们不能寄望于“毕其功于一役”,也不能陷入“速胜论”或“速败论”。

唯有摒弃急功近利的心态,结合实际循序渐进,为中方人员创造适应非洲的环境正规配资官网官网,逐步降低排斥感,才能让中企真正在非洲扎根,实现长久发展。

米牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。